General Characters Of Virus – वायरस (Virus) के लक्षण सजीव तथा निर्जीव दोनों से मिलते हैं अतः यह हमेशा विवाद का विषय रहा है की वायरस सजीव हैं या निर्जीव | वायरस के सजीव व निर्जीव लक्षण निम्नलिखित हैं –

वायरस के निर्जीवों के सामान लक्षण –

1- ये सजीव पदार्थों के संयोजन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों मे से केवल दो ही प्रकार के पदार्थों – न्यूक्लिक एसिड (nucleic acid) तथा प्रोटीन्स (proteins) के बने होते हैं |

2 – प्रत्येक सजीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं – DNA एवं RNA , परन्तु प्रत्येक वायरस कण में इनमें केवल एक ही होता है दोनों किसी भी वायरस में नहीं होते |

3 – इनका संगठन कोशिकीय नहीं होता है क्योंकि इनमें कोशिका द्रव्य (cytoplasm) , कोशिका कला (cell membrane) तथा कोशिकांग (cell orgenelles) नहीं होते |

4 – स्वंतत्र वायरस कण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि इनमें कोई उपापचयी एंजाइम नहीं होते | अतः यह कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं और न ही पोषद कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है |

5 – वायरस का क्रिस्टलीकरण (crystallization) किया जा सकता है अर्थात वायरस को क्रिस्टल के रूप में बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है फिर भी यह संक्रामक बने रहते हैं |

6 – सजीव कोशिकाओं के बाहर यह किसी भी प्रकार के संवर्धन माध्यम में सक्रिय नहीं होते हैं यह केवल सजीव कोशिकाओं में ही सक्रिय होते हैं |

7 – सजीव कोशिकाओं में वृद्धि होती है जबकि इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है |

वायरस के सजीवों के समान लक्षण –

1 – वायरस सजीवों की भांति निश्चित आकृति एवं आकार के होते हैं , अर्थात इनकी माप एवं संरचना सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होती है |

2 – सजीव कोशिकाओं में पहुंचने पर वायरस के न्यूक्लिक अम्ल का तीव्र दर से बार – बार द्विगुणन (Replication) ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार सजीव कोशिकाओं के डीएनए का द्विगुणन होता है |

3 – सजीव कोशिकाओं में वायरस के न्यूक्लिक अम्ल सूत्र के जीन्स पोषद कोशिका (host cell) के उपापचयी तंत्र में अपने कैस्पिड के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रोटीन्स का संश्लेषण ठीक उसी विधि से करवाते हैं जिस विधि से पोषद कोशिका के डीएनए के जीन्स अपनी कोशिका की प्रोटीन्स का संश्लेषण करवाते हैं |

4 – पोषद कोशिका में वायरस के न्यूक्लिक अम्ल के सूत्र के द्विगुणन में कुछ त्रुटियां ठीक वैसे ही होती हैं जिस प्रकार कोशिका के अपने डीएनए सूत्र के द्विगुणन में होती है | इन त्रुटियों के कारण जीन्स में किंचित परिवर्तन हो जाते हैं जिन्हे जीन उत्परिवर्तन (gene mutation) कहते हैं |

5 – सजीव कोशिका को नष्ट करके , वायरस जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं | इस प्रकार यह अन्तः कोशिकीय रोगोत्पादक परजीवी (intracellular pathogenic parasite) होते हैं , इन्हें विषाणु (virus) इसलिए कहा गया क्योंकि यह सजीव कोशिकाओं के बाहर निर्जीव होते हैं , इन्हें अनिवार्य परजीवी (obligate parasite) कहते हैं |

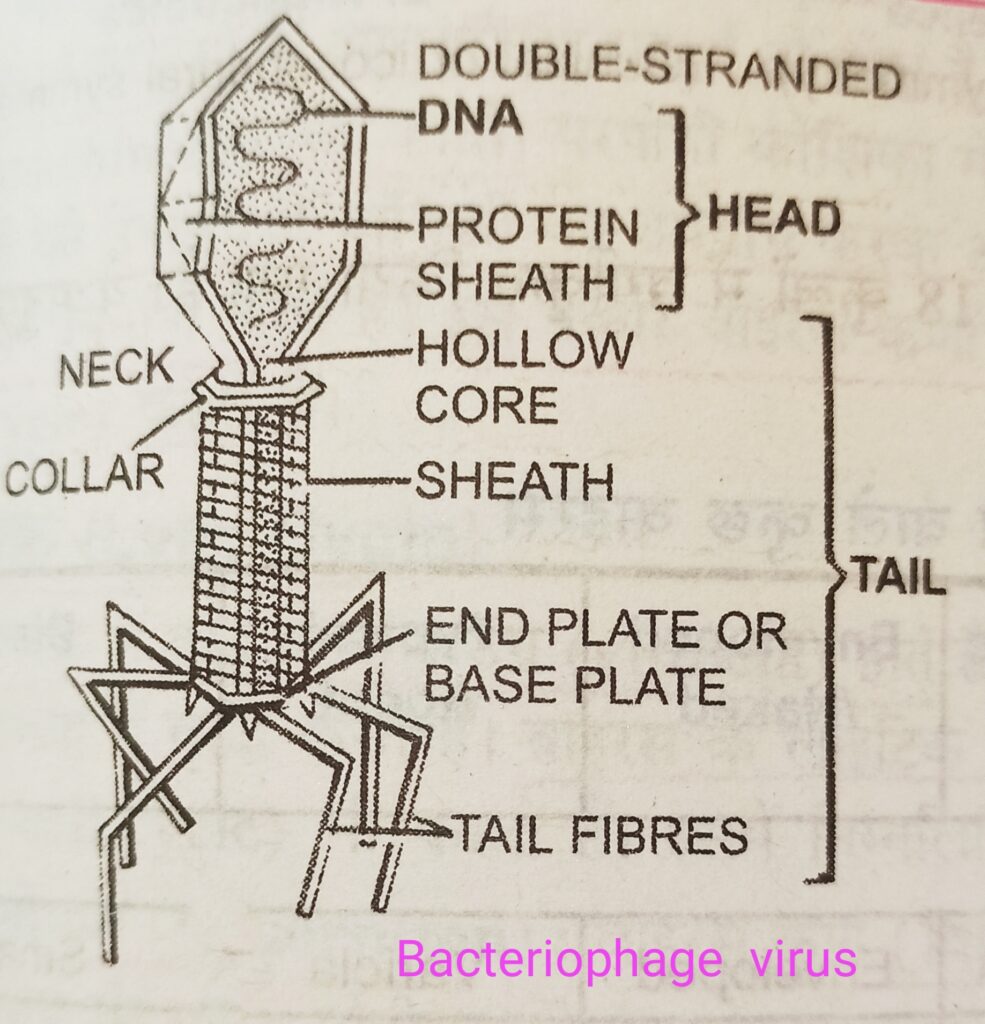

वायरस की संरचना एवं संगठन ( Structure and Organisation of Viruses ) –

वायरस के एक कण को विरिओन (Virion) कहते हैं | प्रत्येक विरिओन निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है –

1 – कैप्सिड (Capsid) – कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है | यह बहुत से प्रोटीन एककों (Units) का बना होता है जिन्हें केप्सोमियर्स (Capsomeres) कहते हैं |

2 – न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acid) – कैप्सिड के अंदर वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो DNA या RNA का बना होता है –

वायरस में अनुवांशिक पदार्थ निम्न रूपों में हो सकता है –

– RNA का इकहरा सूत्र ( ss RNA) – इन्फ्लुएंजा , गलसुआ , मस्तिष्क शोथ (Encephalitis) पीत ज्वर (Yellow Fever) पोलियो (Poliomyelitis) वायरस में तथा अधिकांश पादप वायरस में RNA का इकहरा सूत्र होता है |

– RNA का दोहरा सूत्र ( ds RNA ) – जुकाम , टिक फीवर (Tik fever) , कुछ बैक्टेरिओफेज तथा कुछ पादप वायरस में RNA का दोहरा सूत्र पाया जाता है |

– DNA का इकहरा सूत्र – बैक्टेरिओफेज में DNA का इकहरा सूत्र आनुवंशिक पदार्थ होता है |

– DNA का दोहरा सूत्र ( ds DNA ) – अधिकांश पादप वायरस में तथा मनुष्य में चेचक , खसरा एवं हर्पीस (Herpes) आदि रोगों में वायरस के दोहरे सूत्र वाला DNA पाया जाता है |

3 – वायरस का आवरण – कुछ जंतु वायरस में कैप्सिड के बाहर एक आवरण होता है | यह आवरण सजीव कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन (Plasma Membrane) के बाहर द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड (phospholipid bilayer) का बना होता है जिसमें अनेक प्रोटीन अणु निलंबित रहते हैं | ऐसे प्रोटीन को लिपोप्रोटीन आवरण (lipoprotein envelop) कहते हैं इसकी बहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन (glycoprotein) के स्पाइक (spike) होते हैं | जिन्हें पेप्लोमेर (peplomer) कहते हैं | इन स्पाइक में कशेरुकियों के लाल रुधिराणुओं को परस्पर चिपकाने वाले (agglunating) प्रोटीन्स होते हैं | इनके आवरण को हटा देने पर उनकी संक्रमण क्षमता समाप्त हो जाती है | कुछ जंतु वायरस में यह आवरण नहीं होता इन्हें नग्न वायरस कहते हैं |