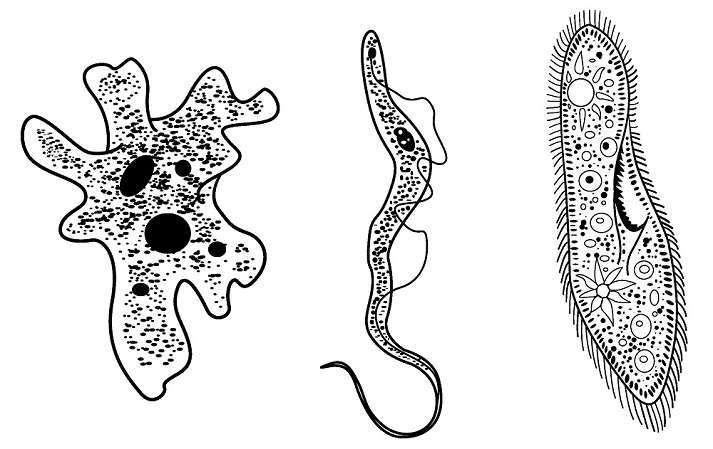

General Characters Of Protozoa – Gr. Protos= first , Zoons = animal

General Characters Of Protozoa –

सामान्य लक्षण (General Characters) –

1 – ये सरलतम संरचना वाले एक कोशिकीय व सूक्ष्मदर्शीय जीव हैं | ये आद्य (primitive) तथा जीवद्रव्य (protoplasm) श्रेणी के जन्तु हैं |

2 – इनका शरीर असममित (asymmetrical) , द्विपार्श्वसममित (bilateral symmetrical) , अरीय सममित (radial symmetrical) या गोलाकार होता है |

3 – शरीर नग्न या इस पर पेलिकल (Pellicle) का महीन आवरण होता है | कुछ के शरीर पर वाह्य कंकाल के रूप में कवच या टेस्ट (Test) होता है |

4 – जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं |

5 – शरीर में एक या एक से अधिक केन्द्रक होते हैं | केन्द्रक एकरूपी (monomorphic) या द्विरूपी (dimorphic) होते हैं |

6 – चलन पादाभ (pseudopodia) , कशाभ (flagella) या सिलिया (cillia) द्वारा होता है |

7 – पोषण प्राणिसम (holozoic) , पादपसम (holophytic) , मृतोपजीवी (saprophytic) या परजीवी (parasitic) प्रकार का होता है |

8 – पाचन अन्तःकोशिकीय होता है | गुदा एवं मुख के निश्चित छिद्र नहीं होते हैं |

9 – उत्सर्जन (excretion) सकुंचनशील धानियों (contractile vacuole) द्वारा होता है | ये परासरण नियमन (osmoregulation) का कार्य करती हैं |

10 – श्वसन शरीर के सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है |

11 – जनन लैंगिक (sexual) एवं अलैंगिक (asexual)दोनों प्रकार का होता है , अलैंगिक जनन द्विखंडन (binary fission) , बहुखंडन (muliple fission) या मुकुलन (budding) द्वारा तथा लैंगिक जनन संयुग्मन (conjugation) द्वारा होता है |

12 – इनमें कायद्रव्य व जननद्रव्य (somatoplasm and germplasm) का विभेदन नहीं होता इस कारण इनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है |

वर्गीकरण ( Classification ) :

संघ प्रोटोजोआ को निम्नलिखित चार उपसंघों में विभाजित किया गया है –

उपसंघ (अ)- सारकोमैस्टिगोफोरा (Sarcomastigophora)

1 – ये सरल तथा आद्य (simple and primitive) प्रकार के होते हैं |

2 – चलन अंगक पादाभ (pseudopodia) या कशाभिका (flagella) होते हैं |

इस उपसंघ को निम्नलिखित उपवर्गों में बाँटा गया है –

वर्ग -1 – मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा ( Class – 1 – Mastigophora or Flagillata) –

( Gr. Mastix = whip ; phoros = bearing or L, flagrum = a whip )

1 – शरीर पर पेलिकल (Pellicle) या कवच अथवा टेस्ट (Test) का आवरण होता है |

2 – चलन एक या एक से अधिक कशाभिकाओं (flagella) द्वारा होता है |

3 – अनेक सदस्यों में क्लोरोफिल (chlorophyll) पाया जाता है , इसलिए ये स्वपोषी (autotrophic) होते हैं | कुछ मुक्तजीवी (freeliving) तथा कुछ परजीवी (parasite) होते हैं |

4 – सकुंचनशील रिक्तिका (contractile vacuole) उपस्थित होती है |

5 – इनमें अलैंगिक जनन द्विविभाजन (binary fission) द्वारा होता है |

उदाहरण :

1- युग्लीना (Euglena) : यह पादप एवं जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है |

2 – नोक्टिलुका (Noctiluca) – लुसिफेरान प्रोटीन के कारण संदीप्तिशील (bioluminscent) होता है |

3 – लीशमानिया डोनोवनी (Leishmania donovani) – इस परजीवी से मनुष्य में काला अजार (Kala azar) रोग होता है | यह सेटसी मक्खी (Glossina) द्वारा फैलता है |

4 – ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस (Trichomonas veginalis) – यह औरतों की योनि का परजीवी है | इससे श्वेत पानी रोग (vaginitis=Leucorrhoea) हो जाता है |

5 – ट्राइकोनिम्फा (Trichonympha) – यह दीमक (termite) व कॉकरोच (cockroach) के आंत्र का सहजीवी (symbiotic) प्राणी है |

वर्ग – 2 – राइजोपोडा या सारकोडिना ( Class – 2 – Rhizopoda or Sarcodina ) :

(Gr. Rhize = root, podos = foot , Gr. sarcodes = fleshy )

1 – शरीर पर पेलिकल का आवरण न होने से , आकृति प्रायः परिवर्तनशील होती है |

2 – गमन अंग पादाभ (pseudopodia) होते हैं , जो भोजन के अंतर्ग्रहण में भी सहायता करते हैं |

3 – पोषण प्राणिसम (holozoic) या मृतोपजीवी (saprozoic) प्रकार का होता है |

4 – केन्द्रक एक या अधिक लेकिन एक ही प्रकार का होता है |

5 – अलैंगिक जनन प्रायः द्विविभाजन (binary fission) द्वारा होता है |

उदाहरण :

1 – अमीबा (Amoeba) – एक सरलतम प्राणी है |

2 – एंटअमीबा हिस्टोलिटिका (Entamoeba hystolitica) – यह मनुष्य की आंत का परजीवी है जो अमीबी पेचिस उत्पन्न करता है |

3 – एन्टअमीबा जिन्जिवैलिस (Entamoeba gingivalis) – इससे मनुष्य में पायरिया रोग होता है |

4 – ऐक्टिनोफ्रिस (Actinophrys) – इसे सूर्य जन्तुक (sun animalcule) कहते हैं |

वर्ग – 3 -ओपेलिनाटा ( Class – 3 – Opalinata ) :

1 – सामान लम्बाई के रोमाभ सदृश (cillia like) छोटी छोटी कशाभिकाएँ (flagella) उपस्थित होते हैं |

2 – पोषण मृतोपजीवी (saprozoic) प्रकार का होता है |

3 – सकुंचनशील धानी अनुपस्थित होती है |

4 – अलैंगिक जनन द्विविभाजन एवं लैंगिक जनन सिनगैमी द्वारा होता है |

उदाहरण –ओपेलाइना (Opalina) – यह मेंढक के आंत का परजीवी है |

उपसंघ (ब) – स्पोरोज़ोआ (Sporozoa) –

1 – अन्तः परजीवी (endoparasite) होते हैं |

2 – चलनांग अनुपस्थित होते हैं |

3 – शरीर पर मोटी पेलिकल का आवरण पाया जाता है |

4 – अलैंगिक जनन द्विविभाजन एवं लैंगिक जनन सिनगैमी द्वारा होता है |

5 – इनमें प्रायः बीजाणुजनन (spore formation) होता है |

इन्हे बीजाणुओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है –

वर्ग – 1 – टीलोस्पोरिया (Class -1- Telosporea) –

बीजाणु (sporozoites) उपस्थित होते हैं |

उदाहरण – प्लाज्मोडियम (Plasmodium) – मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं |

वर्ग -2 -पायरोप्लाज्मिया (Class – 2 – Piroplasmea) –

बीजाणु (sporozoites) अनुपस्थित होते हैं |

उदाहरण – बैबेसिया (Babesia) – पशुओं के लाल रुधिराणुओं का परजीवी है |

उपसंघ ( स ) – निडोस्पोरा (Cnidospora) :

1 – स्पोरोज़ोआ की भांति अन्य जंतुओं के परजीवी हैं |

2 – चलनांग तथा संकुचनशील रिक्तिकाओं का अभाव |

3 – जीवन चक्र में बीजाणुजनन होता है तथा बीजाणु बनते हैं |

इन्हे बीजाणुओं की के विकास की विधि के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है –

वर्ग – 1 – मिक्सोस्पोरिया (Class Myxosporia) :

1 – बीजाणुओं का विकास कई केंद्रकों से होता है |

2 – बीजाणु खोल दो या तीन कपाटों का बना होता है |

उदाहरण : सीरेटोमिक्सा (Ceratomyxa) |

वर्ग -2 – माइक्रोस्पोरिया (Class Microsporia) :

1 – बीजाणुओं का विकास एक केंद्रक से होता है |

2 – बीजाणु खोल एक कपाट का बना होता है |

उदाहरण : नोसीमा (Nosema) |

उपसंघ ( द ) – सिलियोफोरा (Ciliophora) :

(Gr. Cillium= eyelid , ferrae= to bear)

1 – ये अत्यधिक जटिल होते हैं |

2 – जीवन चक्र की कम से कम एक अवस्था में गमन के लिए सिलिया (cilia) होते हैं |

3 – केन्द्रक दो प्रकार के ; बड़े केन्द्रक को मैक्रोन्युक्लियस (macronucleus) तथा छोटे केन्द्रक को माइक्रोन्युक्लियस (micronucleus) कहते हैं |

4- शरीर पर दृढ पेलिकिल पायी जाती है |

5 – अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा तथा लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है |

इस उपसंघ को दो वर्गों में बाँटा गया है –

वर्ग – 1 – सिलिएटा (Ciliata) –

1 – जीवन चक्र जटिल होता है | दृढ पेलिकल पायी जाती है |

2 – सिलिया पूरे शरीर पर सामान आकार के होते है |

3 – केन्द्रक दो प्रकार के ; बड़े केन्द्रक को मैक्रोन्युक्लियस (macronucleus) तथा छोटे केन्द्रक को माइक्रोन्युक्लियस (micronucleus) कहते हैं |

4 – पोषण प्राणिसम प्रकार का होता है |

5 – पेलिकल के नीचे एक्टोप्लाज़्म की परिधि पर ट्राइकोसिस्ट (Tricocyst) पाए जाते हैं जो सुरक्षा अंगक हैं |

6 – शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर जल नियमन (osmoregulation) के लिए एक – एक संकुचनशील धानी (contratile vaacuole) होती है |

7 – स्थाई कोशिका मुख (cytostome) तथा कोशिका गुद (cytopyge) पाए जाते हैं |

8 – अलैंगिक जनन द्विविभाजन (binary fission) एवं लैंगिक जनन संयुग्मन (conjugation) द्वारा होता है |

उदाहरण :

1 – पैरामीशियम (Paramecium) : इसे स्लीपर जन्तुक कहतें हैं |

2 – वॉर्टिसेला (Vorticella) : इसे घंटी जन्तुक कहते हैं |

3 – डिडिनियम (Didinium) : इसे जलीय भालू कहते हैं |

4 – बैलेंटिडियम (Balantidium) : यह मेंढक एवं मनुष्य का आंत का परजीवी है |

5 – निक्टोथीरस (Nyctotherus) : यह मेंढक के आंत का परजीवी है |

वर्ग -2 – सक्टोरिया (Class Suctoria) :

1 – इस वर्ग के सदस्य स्थानबद्ध (sessile) एवं सवृन्त (stalked) होते हैं |

2 – कोशिका मुख (cytostome) तथा कोशिका गुद (cytopyge) अनुपस्थित होते हैं |

3 – दीर्घ एवं लघु दोनों केन्द्रक उपस्थित परन्तु दीर्घ न्यूक्लियस (nucleus) शाखित होता है |

4 – जनन वाह्य मुकुलन (external budding) द्वारा होता है |

उदाहरण :

Acineta And Ephelota